色校正って知っていますか?

雑誌などで、写真などが元の写真と同じ色で印刷されているのかをチェックすることです。

私は、カタログ、商品を包むラップの色校正をしたことは、何度かあります。

条件は太陽光の下で見ること。

■太陽光の特徴

では、何故太陽光なのでしょうか?

光の色は、青、緑、赤で作り出すことができます。いわゆる光の三原色です。

モノは、この光が反射することにより、見えるわけですが、太陽光と同じ色光が同じ割合で含まれていないと、同じことに見えません。

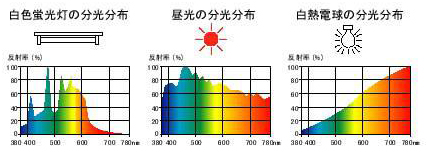

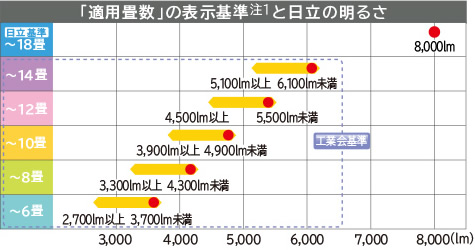

光のスペクトルを比較して見ると、右図のようになります。

光のスペクトルを比較して見ると、右図のようになります。太陽は、青色の光が多いのですが、どの色の光もあります。

ところが、電球は赤系の光は強いのですが、青系の光は少ない。つまり赤色が多く反射するわけで、全体に赤〜黃を帯びた暖色系になるわけです。

その逆が蛍光灯ですね。赤に対し青系が強い。つまり寒色系の色というわけです。

つまり同じ色を見ても、太陽光、電球、蛍光灯で違うというわけです。

これが、色校は太陽光下以外ではしてはいけないと言われる理由です。

人間の眼は太陽光で進化しました。

そして夜の光を見つけます。

「火」ですね。

ニコラ=セバスチャン・アダムの

「プロメテウス」

肝臓部分に喰い付かれている。

火は人間にとってこれ程役に立つものはなかったのでしょうね。

こんな話がギリシャ神話にあります。

神々の長であるゼウスは、天地創造する力を持つ火を、人間に渡しませんでした。

その禁忌を破り、夜の寒さで震える人間に、火を与えたのはプロメテウスです。

その罪によりプロメテウスは、カウカーソス山の頂上に張り付けにされ、行きながら毎日肝臓をハゲタカについばまれる刑を受けました。プロメテウスは不死ですから、未来永劫苦しみが続くわけです。

ところが、人間はおごり高ぶります。

戦争、自然破壊、の連続ですからプロメテウスも大変です・・・。

閑話休題

夜を切り開いた「火」。低温ですので、色は橙〜黃です。

夜を切り開いた「火」。低温ですので、色は橙〜黃です。こののちは、電球。

フィラメントが熱で輝くわけですので、「黃」。

人間が、灯りですぐ思い描くのは黄色のようです。

このためか、LEDという別な光源がでて、演色の自由度が上がったというのに、太陽光の再現ではなく、電球色が基調になります。

多分これが文化なのでしょうね。

■日立の新型LEDシーリング

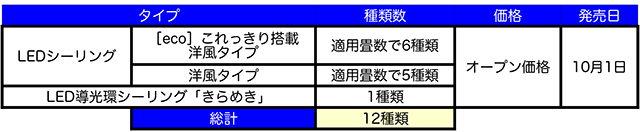

今回発表されたのは、大きく分けると2種類。のLEDシーリングです。

わかりやすいように、表にまとめてみました。

「[eco]これっきり」というのは、日立の自動省エネシステムです。(後で説明)

「[eco]これっきり」というのは、日立の自動省エネシステムです。(後で説明)■「広がる大光量」機能

今回の大きなポイントは、「よりモノが見えやすい」こと。

まずは「光量」です。

朝夕より昼間の方が見えやすいのは、太陽の角度により光量が変わるからです。

こう書くと分かり難いので、もう少し噛み砕きます。

真昼の太陽というのは地面から90度。その時の光は、大気圏を最も短い距離で通過してきた光です。

朝、夕はそうではないですよね。その時の光は、大気圏を斜めに通過、つまり大気圏の中を通過するのに長い距離が必要だったわけです。

大気圏=空気。

光は空気のに当たると減衰します。特に波長の短い青い光の減衰は激しいです。

太陽光から青系の光を抜くと、赤系の光が残ります。

これゆえ、朝、夕は、赤系の光になるわけですし、光量も少ない。

昼間より、朝夕は見えにくくなるわけです。

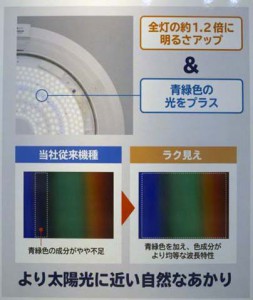

光量に対し日立が行ったのは、定格光量の1.20倍の光量を出せるようにしたことです。

光量に対し日立が行ったのは、定格光量の1.20倍の光量を出せるようにしたことです。と書くと、「LEDの個数を増やしてやれば、できるでしょ!」という声が聞こえそうです。

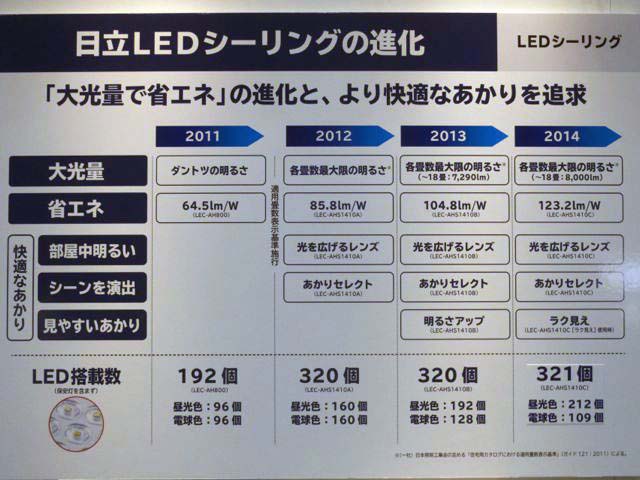

左より、2011年、2012年、2013年、2014年の各モデル。

2012年モデルで、LED数が飛躍的に増えていることがわかる。

しかし、それでは、省エネが達成できません。

LEDの光の種の比率、照射方式を変えるなど、効率を高めます。

2012年以降、LEDの数は同じでさまざまな技術が導入されている。

高齢化社会、つまり目の機能が衰える老人にとっては快適、と言うより不可欠な機能です。これは大きなポイントです。

■「ラク見え」機能

では、光量だけあれば見やすいのでしょうか?

では、光量だけあれば見やすいのでしょうか?違いますね。

赤色光のように極端な色をイメージしてください。

幾ら明るくても、モノは見えにくいですし、目も疲れる一方です。

人間の目は、太陽光が基本ですからそれに近づけてやるわけです。

そう、大光量に、太陽光線に近い色にするため「青&緑」系の光を加えてやるのです。

これが「ラク見え」機能です。

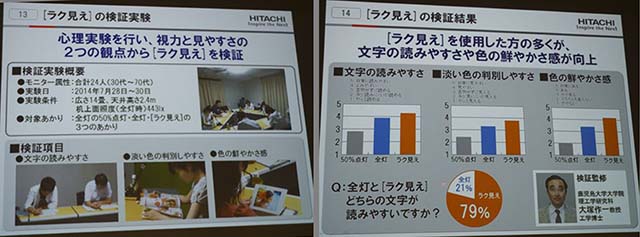

実は、この日、日立さんにお願いされ、皆の目の前で「ラク見え」を体感することになりました。

テーブルの上に置いてある「地図」「写真」を見てコメントするわけです。

「地図」は新聞同様、細かい字で地名がかかれていますので、新聞と共に視力を確認する場合にも使われます。

左)「蛍光灯」モード、右)「ラク見え」モード

蛍光灯モードは暖色がなく、壁の画も色がやせている。ラク見えは色が自然な上、見えやすい。

文字は光量の効果が非常に大きいですね。

写真は、色校レベルではないにせよ、色がキレイ。

狙った通りの効果でした。

日立が事前に行った心理実験。その実験でも同様の結果が出ている。

ちなみに、昼間の太陽光は、100,000lm。

この良く出来たLEDシーリングの10倍以上の明るさです。

■あかりセレクト機能

日立は、このような照明をより使いやするために、あかりセレクト機能を設けています。

「蛍光灯」「図書館」「食卓」「電球」の4つですね。

「蛍光灯」は、青系が強い光ですね。爽やかさが感じられますので、どちらかというと朝でしょうかね。

「図書館」は、太陽光がベストです。字もはっきり読め、色再現もきれいなことが必要です。

「食卓」は、夕食をイメージ。電球色の暖色系ですが、食事は色が分かった方が美味しいですから色再現は重要視します。

「電球」は、人間の夜を彩ってきた黄色系の光です。

シーリングの外周リングが、それぞれ別の色で光り、どのような状態なのかを表します。

このあかりセレクトですが、自分の好みの光をセットすることも可能です。

このあかりセレクトですが、自分の好みの光をセットすることも可能です。私なら「電球」より、暗めの陰翳が強く出るモードを作ります。

谷崎の「陰翳礼賛」ではありませんが、陰翳は重要ですし、何よりも「闇」は人間に必要ですからね。

■[eco]これっきり

センサーがお部屋の明るさを検知して、あらかじめ設定した部屋の明るさを保つシステムです。

外光などで明るさが十分なときは自動で減光。設定した明るさよりも明るくなったときは、自動で消灯されます。

人間の目は慣れがあります。

例えば、朝、照明を付け、仕事を始めると、昼までそのままだったというのは、よくある話です。

照明は、通常家電では、エアコンと並ぶHEMSホーム・エネルギー・マネージメント・システムのことの重点7機種ですからね。

重要な機能です。

左)電球 消費電力:57.3W、右)LEDシーリング 消費電力:49.0W

LEDの方が隅々まで明るい上、1個の電球より消費電力が少ない。

■きらめき

LEDシーリングは、円形ややボテッとしたカバーで覆われているのが通常です。

LEDシーリングは、円形ややボテッとしたカバーで覆われているのが通常です。正直よく見るデザインであり、エッジの効いたデザインとはいえません。

これは照明を「あればよい」と考えてきたためでないかと思います。

太陽は意識しなくても、空に輝いています。が、目で見ることは滅多にありません。

しかし照明はそうではありません。

人が作った部屋の中にあるものですので、イヤでも目に入ります。

細部までキメたい人にはちょっとネェという感じですか。

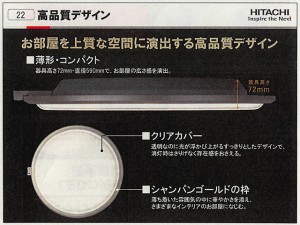

で、それに対して日立のデザイナーが選んだのは、「薄型・コンパクトデザイン」。

が、ここまではデザインの課題ですが、ここから技術の問題です。

薄いとどうしても横方向への光が出にくい。

そのままにしておくと、暗い天井になってしまいます。

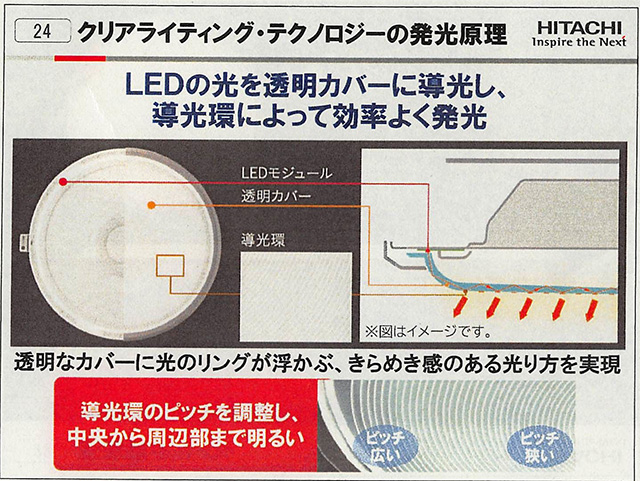

で使ったのが、導光環です。

といっても特殊な素材を使っているとかではありません。

オーディオカセットのエッジライトケース。

導光環と同じ原理。 樹脂中央部はクリアだが、

光が多く出るエッジが青色に発光する。

樹脂は、そのエッジ部分からより多くの光を出す性質があります。

例えば右のカセットケース。エッジだけが青色に光っていますね。

これはその性質を利用したものです。

透明な樹脂に、ワイシャツの白さを強調するために使う蛍光増白材を入れ、ケースの形に整形します。

樹脂中に入った光は、エッジから出ます。

言葉を換えると、樹脂中を長いこと巡りエッジから光が出るわけです。

太陽光の中には、青〜紫外線が含まれます。すると蛍光増白材がそれを増幅、青みがかった光が出るというわけです。

日立の「きらめき」は、同心円デザインで凹凸を付け、エッジ部分を増やします。

日立の「きらめき」は、同心円デザインで凹凸を付け、エッジ部分を増やします。光はエッジから出ますが、この形状を上手く設計すると、薄くても横方向に光を出すことができる。

「きらめき」の面部。 独創的で、新しい。

こうしてできたのが、薄いながらも、全体を万遍なくきれいに照らすことができる「きらめき」ができたわけです。

デザインと技術の見事な融合ですね。

選択が少ないシーリングですので、選択肢が増えたのはうれしいですね。

■第一印象

50歳を越した頃から、目の負担をグンと実感しています。

見る時にサポートライトを使いますが、リビングテーブルではこれが割と面倒臭い。

できれば光量増量を常々思っていたのですが、まさにピッタリという感じです。

また白昼色(=太陽光)と書いてあっても、色的に「えっ」と思える瞬間もあるのですが、「ラク見え」はかなりのものです。

個人的には、蛍光色は不要なのではと思っている位ですので、太陽光系重視の今回のモデルはとてもイイ感じなのです。

個人的に心引かれたのは、「きらめき」ですね。

さりげないのはイイのですが、どのメーカーのライトがわからないデザインがほとんどでしたからね。

書斎のライトはバータイプなので付けられないのですが、そうでなかったら衝動買いしたかも知れません。

商品のより詳しい情報は、日立のホームページにてご確認ください。

http://kadenfan.hitachi.co.jp/index.html

RSS

RSS