東芝が冷蔵庫「ベジータ」をフルモデルチェンジ。

フルモデルチェンジはなんと「10年目」だそうです。意図しての10年なのか、無意識の10年かはわかりませんが・・・(笑)

が、ここ10年で冷蔵庫を取り巻く環境、技術はかなり変わりました。今回、色々書いてみたいので数回に渡り、紐解いてみます。

■ここ10年の家電メーカー

この10年は日本メーカーにとって散々な10年でした。が、話は地デジ切り替えの2011年、14年前から始めた方がわかり易いでしょう。

●地デジを推進したキャラクター。

著作権が判然としないので、目貼りで掲載。

総務省が音頭を取り、地デジ化を進めた結果、日本のテレビ事業は見事に衰退しました。寿命の来ていないテレビを、デジタルテレビに買い替える様に促しました。それだけでなく、環境省は、「エアコン」「冷蔵庫」「地上デジタル放送テレビ」に対しグリーンポイントを付けました。

●環境省のホームページより。

平成22年4月1日以降の家電エコポイント対象製品告知ラベル例。

日本は今ほどでないにせよ不景気。税金でキャンペーンを行い、税金で一部代金の肩代わりしました。

地デジへの変更は、電波の一部を通信(携帯)に開けわたさなければ、ならないため、スカイツリーなども作られました。こちらも税金。

結果、2011年は、全体でテレビ3年分の売り上げを上げました。

液晶の雄はシャープ、プラズマの雄はパナソニック。2社は「左うちわ」・・・でありません。

シャープは、2011年から4年間赤字、それも総額1兆円以上の経営赤字を計上しました。

単純に言うと、生産コストで海外に負けたのです。シャープは2000年代後半に亀山工場、堺工場を設け、品質、能力とも世界一と豪語していました。が、液晶パネル基盤は、第×世代と呼ばれるラインで生産されます。最終的に、11世代まで開発されました。

シャープご自慢の亀山ですが、第一工場が第6世代、第二工場が第8世代。台湾、韓国には8.5世代、中国は第10.5世代もあります。しかも、中国などは国がサポートしていますので、生産力=生産コストが変わってきます。しかも、8.5世代はいろいろ応用が効きます。

要するに、生産でコテンパにやられたわけです。本来なら、ここで踏みとどまるに有効なのはブランド力です。AQUOSだからよい、すごいとなれば高値で売れます。

ただ、この時は、そうなりませんでした。日本人が大好きな画質はプラズマテレビの方が上です。そして、高画質ファンはいても、液晶ファンはいません。また液晶テレビなら画質のトップはソニーです。ハリウッド・スタジオの映像技術は、当時パナソニックがサポートしていましたが、その前はソニー。画作りのノウハウが違うのです。シャープはほとんど反撃できなかったわけです。こうなると一度劣勢に回ると、歯止めが効きません。

では、ライバルのパナソニックはうまくいったかというと、そうではないですね。プラズマは省エネ型ではなかったからです。パナソニックは最後、かなり消費電力を使わない方に寄せました。が、途中までは、プラズマを付けておくと、冬でも暖房が入らないとまで言われました。このため、2011年までにかなり事業を縮小したのです。

アナログテレビには、1インチ1万円伝説がありました。1989年の大画面時代のスタート時は、32型が32万円で、本当に飛ぶ様に売れました。高性能ブラウン管は、日本の独壇場。それから20年ちょっと。2000年から平面テレビになり、液晶テレビが勝ち残ったのですが、その利を日本メーカーは受けられませんでした。

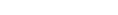

●1989年の初代バズーカ。

ブラウン管なので、スピーカー用のスペースもばっちり。

液晶の雄 シャープは、2016年に台湾 ホンハイの傘下になりましたし、パナソニックは、先日(2025年)の構造改革発表時、事業を手放すこともありえるとコメント。また、ソニーは、不動産、保険、金融、エンタメが主力。ついでに言うと、ディスプレイ技術は日本の宝ということで、産業革新機構の主導のもと、再編されたジャパンディスプレイは、小型液晶ディスプレイで頑張っていたが、小型有機ELディスプレイの普及に伴い、完全に低迷。今は、車載及び他社への技術ライセンスで持ち堪えているレベルです。

エアコン、冷蔵庫、洗濯機と共に、テレビが家電の四天王と言われた時代は過去のものです。

一番端的なのはテレビ事業ですが、1999年から原子力発電を事業の三本柱の一つとしていた東芝は、東日本大震災で大きな痛手を被ります。

結果、2016年にテレビ事業を中国のハイセンス、白物家電を美白グループに事業を渡し、今は企画と技術という立場。生産、品質は中国側が行います。

と言うことで、同じ「東芝」ブランドですが、かなり変わりました。ただし商品企画は、日本で行いますので、日本市場に合った製品が出てきます。

そんな中での「冷蔵庫」のフルモデルチェンジです。一体、どんな冷蔵庫になったのでしょうか?

■冷蔵庫の容量とサイズ 現状 コロナ禍の時、話題になったのが、冷凍庫の容量。令和の今、冷凍食品は大進化。美味い食品も沢山あります。私も「電子レンジ」テストのため、20食連続冷凍食品で過ごしましたが、飽きませんでした。

コロナ禍で冷凍食品が売れたのは、スーパーに行く回数を減らすためですが、入りきらない冷凍食品を入れるためのセカンド冷蔵庫が売れました。

が、私から言うと、お金持ち以外、セカンド冷蔵庫、まして小容量冷蔵庫は勧めません。小型冷蔵庫はそれなりの価格なのですが、電気代は大型冷蔵庫より高いものも多くあります。省エネ技術が入っていないからです。また一時的に使うからとは言うものの、処分するまで場所は取り続けます。10年は使える冷蔵庫ですが、セカンド冷蔵庫を入れるなら、メイン冷蔵庫の買い替えも視野に入れ検討すべきでしょう。いろいろなメディアが、セカンド冷蔵庫の有用性を語っていましたが、趣味性の高い嗜好品とかのためなど、明確な目的がないと余り意味がありません。

それはさておき、なぜ容量が足らなくなったのでしょうか?

端的にコロナ禍で、皆んなが冷凍庫に食材を貯め始めたからということも言えますが、何かしっくりきません。

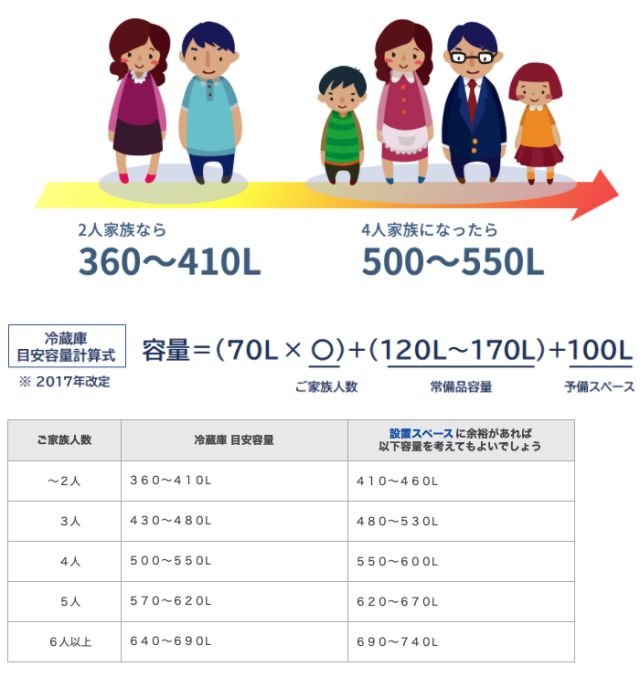

ここで参考になるのは、日本電機工業会(JEMA)のWEBサイトにある、冷蔵庫容量算出公式です。

長く使われてきた公式は、

70L×家族の人数+100L(常備食材)+70L(予備食材)

2017年以降、

70L×家族の人数+120〜170L(常備食材)+100L(予備食材)

https://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/reizouko/knowledge1.html

家族一人分の食材は同じですが、常備食材で20〜70L、予備食材で30Lの差が出ています。

家族一人分の食材は同じですが、常備食材で20〜70L、予備食材で30Lの差が出ています。この差は何かというと、日本が豊かになったからです。

わかりやすいのは、子どものお弁当です。昔は梅干しにご飯、そしておかずは2〜3品。しゃけ、卵焼き以外は、茶もしくは濃緑のお弁当。イベントがある時は、タコさんウィンナーでした。今は、それでは通用しません。実にカラフル。何種類入っているのかはわかりません。あまりに凄すぎて、正直、栄養価が高いのか、どうかもわかりません。

が、お弁当のおかずを増やすためには、冷蔵庫に食材を入れておく必要があります。食べる量自体は変わらないのですが、食材の種類が増えたために、冷蔵庫はより多くの容量を必要とする様になりました。このため予備食材のスペースを食い潰してしまった。このためコロナ禍対応のスーパー買いだめ分が入らなくなってしまったのです。

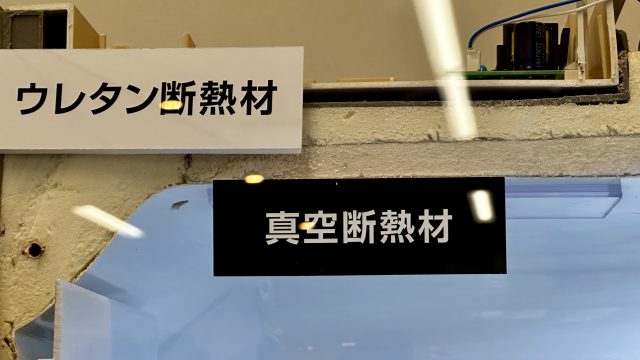

■2種類の断熱材

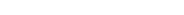

●東芝 XFSシリーズ カットモデル。

ウレ断は射出成形できるので、どんなところでも使える。

今、冷蔵庫には「真空断熱材」(以下真空断)と「ウレタン断熱材」(ウレ断)の2つが使われています。ウレ断は、そこかしこで使われていますので、説明はしません。キャンプのスリーピングマットなどで使われますので、だれも触れたことはあるはず。とてもお手軽な断熱材です。

名前からして効き目がありそうな「真空断」は、2002年松下電器(現パナソニック)がそれを使った冷蔵庫を世に送り出しています。

365日、24時間使う冷蔵庫は、昔から電力喰い。

1973年の第一次オイルショックを受け、1978年には工業技術院から、エネルギー転換・利用効率の向上、エネルギー供給システムの安定化、エネルギーの有効利用の各要素に関わる技術研究開発、ムーンライト計画がスタートしました。実は、新エネルギー開発は、1974年からサンシャイン計画が始まっていました。こちらの主な課題は、石炭の液化、地熱利用、太陽熱発電、水素エネルギーの各技術開発と華々しい感じですが、ムーンライト計画は、こちらは利用されない排熱等をわずかでも有効に利用する、月の光も惜しんで使おうということで、ちょっといじましい名前になっています。が、それがエネルギー資源の少ない日本の宿命。国を挙げて立ち向かいます。

冷蔵庫はというと、当時はウレ断だけで作られていました。とても分厚い。昔の冷蔵庫は、中、すごく狭かったのですよ。それでも断熱は不十分。電気もガンガン消費します。しかも、このウレタンフォームを発泡させるのに特定フロンCFC-11が使われていました。特定フロンはオゾン層を最も破壊する種類でCFC(クロロフルオロカーボン)が入っていることが特徴です。当然今は使用禁止。世にあるものは完全回収です。が、この時は、400Lの冷蔵庫に、フロン冷媒:200g、加えて断熱材を作る時に800g使っていましたから、家電メーカーは脱フロンでもいろめき立ちます。目指すべきは、ノンフロン省エネ冷蔵庫です。

それを一番最初にモノにしたのは、パナソニックで、2002年でした。真空断の「真空」というのは響きがいいですよね。いまや誰しも持っているステンレスボトル。一部「真空断熱」と書かれているモデルがあります。値は張るのですが、真空は熱伝導がありませんので、保温性が実にいいです。

真空断というのは、多孔質構造の芯材を高ガスバリア性の外皮剤で包み、内部を減圧密封封止したものです。書くと簡単なのですが、実際にはノウハウの塊。しかも冷蔵庫で使えるとことまでにしなければなりませんからね。また一度できあがっても、よりよくならないかということでトライ&エラー。忍耐強く研究を進めます。

日本で特定フロンが全廃されたのは1995年。断熱材発泡で使っていた代替えフロンも2003年撤廃。今は発泡剤にシクロペンタンを使っているそうです。ちなみに、パナソニックが冷蔵庫のノンフロン化宣言したのは、2004年です。

さて、令和の今、使われている真空断熱材の性能はというと、東芝の弁を借りると、性能はウレタンの10倍とのことです。

■高性能断熱材は何をもたらしたか? では、高性能断熱材が何をもたらしたのかというと、内部空間の拡張です。同じ外寸で容量をあげることができますし、同じ容量でしたら、外寸を小さくすることもできます。

東芝はユーザーは容量と奥行どちらを重要視するのかユーザー調査しました。

境は550L前後。550L以下のユーザーは奥行重視。以上になると容量重視であることがわかりました。

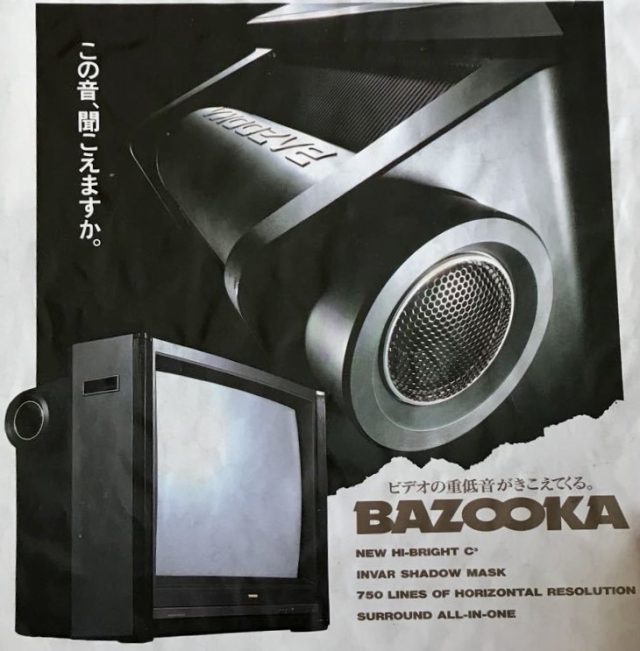

●東芝の新製品説明資料より。

奥行に関する調査結果は、あまり発表されてこなかった。

今回のモデルチェンジ。東芝は、容量と共に奥行にこだわったスタイルで出してきました。

●新型「ベジータ」XFSシリーズ。

6枚扉で野菜室真ん中。

あまり変わっていない様に思えるが・・・

奥行は、システムキッチンで面一(つらいち)になる様、65cmにこだわりました。65cmというのはI型システムキッチンの標準奥行です。

I型のシステムキッチンと比較してほぼ面一。

今まで、ずっと奥行に苦しめられてきた皆さんへの、東芝の回答です。

当然、省エネ型です。

550Lで、650mmは、2024年でまだものにできていません。フルモデルチェンジのベジータの大きな特徴です。

RSS

RSS