使える昭和遺産。私は「ダム活」を提案したいです。

過去、群馬県の綾戸ダム、真壁ダム、佐久発電所。そこで見たモノは、日本が今持っている「継続できる未来へと続く遺産」でした。

■巨大建築「ダム」の耐久性は?

どんな建造物にも寿命がありますが、最大級の建造物、ダムはどうなのでしょうか?今回、訪れた真壁ダムができたのは、昭和3(1928)年。90年前の建造物です。実は、ダムはちょっとした補修は必要とするにしても、非常に長寿命の建造物なのです。

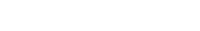

理由の1つは「基盤強度が高い」からです。ダムは岩盤まで掘り出し、その上に建造されます。岩盤と建造物の間に土砂がないので、滑らない。ダムは、地盤の影響を受けないように作られているのです。

もう1つは「鉄骨が入っていない」からです。あの巨大なダムは鉄筋が入っていないのです。鉄筋コンクリートの建造物の寿命には諸説ありますが、基本50年(マンションの建て替え経験などした人はお分かりのことと思います。)、メンテナンスしても100年+α位ではと言われています。

これは年月が経つにつれコンクリートの中に空気、水が浸透していくことが原因です。空気(酸素)と水で錆びるわけです。錆びると体積が増加します。つまりコンクリートが徐々に外側に押されるわけです。コンクリートが一部剥がれ、中から錆びた鉄筋がのぞいているのは、古い家のセメント塀などではお馴染みです。ダムは単なるコンクリートの塊。徐々にコンクリートに水が入ってきますが、鉄などのような、性質が変わるモノは入れていません。

その代わり、スリムに作ることはできません。ダムの基底部は驚くほど広く取られます。ピラミッドほどの安定性があります。完成後のダムで、普段見えているのは氷山の一角でしかありません。

真壁ダム断面図。高さ:26.06mに対し幅:20m。

監査廊は、予め設けられた漏水チェック用の通路。

さらにコンクリートにも特徴があります。コンクリートは、接合剤の役割をするセメント、骨材と言われる砂と砂利、そして水から成り立ちます。ダムはこの砂利の大きさが大きいのです。砂利が大きいとコンクリートの強度があがります。

こうしてみると、ダムという名前の、人工の巨大な「一枚岩」を岩盤の上に建てているようなものです。長持ちするわけです。

その上、ダムは定期的にチェックされます。主には表層の方から劣化します。水の酸性度が高いと劣化は進みやすいです。日本は火山国で、弱酸性の温泉が非常に多い。このためぬかりなくチェックする必要があります。そしてダムの内側は、予め設けてある「監査廊」を使います。ダム内部のコンクリートの状態と漏水を確認します。外、内双方のチェックでダムの安全は保たれています。

ただし、ダムにはアースダム、フィルダムのようにと主に土を用い作ったダムもあります。主な用途は潅漑用のため池です。こちらの方は、コンクリートダムほどの強度はありません。一般の建造物よりは、強いのですが、東日本大震災時に決壊した例もあります。

■水力発電の利

水力発電は、水が高いところから低いところに流れるという、位置エネルギーを電気に変えるものです。そのエネルギー変換効率は、なんと「90%以上」だそうです。火力が60%、原子力が33%ですから、いかに効率が高いかが分かります。火力、原子力が低いのは、火がタービンを直接回しているわけでなく、水を蒸気に変え、その蒸気がタービンを回すからです。熱変換は膨大なロスがでます。家電でも、熱変換を伴う、エアコン、冷蔵庫、暖房などは、消費電力が高いですよね。30%の差としては理解できますが、水力発電の90%以上は、スゴいです。

また日本は、山が多い上に多雨地域。川が多く流れが急という特長を有し、水力発電に特に有利な国土をでもあります。それ理解していた海外の実業家は「日本には無間のエネルギーがある」と評したモノです。

しかし水を使いたいのは、水力発電だけではありません。飲料にも使いたいし、農業用水として使いです。川魚も捕りたい。観光としても使いたいし、発電にも使いたいというわけです。治水、水利というのは、昔から為政者の大問題でしたが、それは今でも変わりません。水利権は、人間が定住生活をし始めた時から、重要な問題です。

今回取材した佐久発電所は、群馬県北橘町分郷八崎にあります。高崎市の北、渋川市の南東に位置し、利根川と吾妻川の合流地点より数km下ったところです。水力は位置エネルギーが重要です。高い位置で水を溜め、適量放出して、水車を回し電気を作る形を取ります。すなわち、この高い位置で水を溜めるのがダムの役割です。

今回取材した佐久発電所は、群馬県北橘町分郷八崎にあります。高崎市の北、渋川市の南東に位置し、利根川と吾妻川の合流地点より数km下ったところです。水力は位置エネルギーが重要です。高い位置で水を溜め、適量放出して、水車を回し電気を作る形を取ります。すなわち、この高い位置で水を溜めるのがダムの役割です。佐久発電所の場合、それが「真壁ダム」「真壁調整池」です。しかし、この調整池、申し訳程度の川が流れ込んでいるだけで、その川だけでは大規模な水力発電ができる水の量はありません。どうしているかというと、12km上流の「綾戸ダム」(堤高:14.45mで、15mないため、河川法では「堰」になるそうですが、通例ダムと呼ばれています)で利根川から水を取り込み、その水を山の中延々12km掘られたトンネルで、真壁調整池に入れ込んでいるそうです。水量は47トン/秒。通常の25mプールが7秒で満水となる量だそうです。

それ以外の水は、利根川に流されます。水利の関係で、河川環境を維持するための最低量(河川維持流量)は決まっており、魚道に0.7トン/秒、本流 3.5トン/秒。利根川は、最低でも常に4.2トン/秒が流れているわけです。冬場とか、47トン/秒を下回る量になる場合もありますが、坂東太郎の異名を持つ利根川だけあって水量は豊富で、夏場の大雨や台風のあとだと100トン / 秒レベルだそうです。

それ以外の水は、利根川に流されます。水利の関係で、河川環境を維持するための最低量(河川維持流量)は決まっており、魚道に0.7トン/秒、本流 3.5トン/秒。利根川は、最低でも常に4.2トン/秒が流れているわけです。冬場とか、47トン/秒を下回る量になる場合もありますが、坂東太郎の異名を持つ利根川だけあって水量は豊富で、夏場の大雨や台風のあとだと100トン / 秒レベルだそうです。

綾戸ダム。昭和3年生まれは亡き父と同い年。

真壁調整池へ向かう水は、トンネルに入る前に、沈砂池で砂を少なくします。昭和3年に12kmのトンネル。その6年後に作られた、当時鉄道用複線トンネルでは最長の丹那トンネルが7.8kmですから、昭和3年の12kmがいかに長いかが分かります。幸い、トンネルが掘れなくなるような断層や弱い岩盤などなく工事は進められたようです。利根川の本流が、地形通り、低くきに流れて行く中、位置エネルギーをキープするというのは、実にすごいことだということが分かります。

沈砂池。遠くに見える門を越すとすぐトンネル。

しかも東京電力ホールディングスが所有する発電専用のダムは、群馬を5つのエリアに分け、エリアごとに集中操作しているそうです。また水力発電所の運転は、群馬県内1カ所で集中操作するそうです。人が付いているのが当たり前の火力、原子力と、かなり事情が違います。

遠隔管理の必需品テレビカメラ。

ポイントと思われるところには必ずある。

■佐久発電所までの水の動き 〜真壁ダムからサージタンク〜

真壁調整池。ダム湖である。

真壁調整池は、広さは東京ドーム4つ分、水深 約10m位だそうです。作られてから時間が経っているせいか、自然に馴染んでおり、水鳥の繁殖地にもなっています。

よく見ると川鵜もいます。この鵜のコロニーはスゴく、臭い上に五月蠅い。また巣作りのため木は丸裸になります。余りうれしくない鳥です。ちなみに鵜飼で使う鵜は、海鵜で、種類が違います。

木が白色化した川鵜のコロニー。(黒いのは川鵜です)

真壁ダムは、この池の端を延々支えているのですが、意識しない限りダムと思わず、単なる堤防としか思つてしまいます。堤高:26.1m(ビル12階建て相当)のなのですが、盛り土がしてあり、道路からだと高さ5m位です。

真壁ダム 天端にて。(ドローン撮影)

盛土の上から見ると、高い塀としか見えない。

この真壁ダムの水で発電する佐久発電所には、ユニークな建物があります。サージタンクです。サージタンクというのは、巨大なタワー型のタンクで、水力発電所の手前に設けられます、例えば発電機にトラブルが起きた時、当然、調整池側で水の放出を止めますが、調整池から水力発電所までの間の水は止まりません。この水の水圧を受け止める施設です。真壁調整池から佐久発電所までの距離は約1.3km。その間のある水の圧力を受け止めなければならなからです。

サージタンク。デカい!

このサージタンクは、建設時期とも大きな関わり合いを保ちます。調整池から発電所までは「水圧鋼管」でつながれています。が、昭和3年の当時、この鋼管に十分な厚みを持たせることができなかったそうです。つまり鋼管が水圧堪えられない。このために、サージタンクが必要だったそうです。

真壁ダムより続く水圧鋼管。

改修時に取り替えた、古い水圧鋼管。しかし薄い!

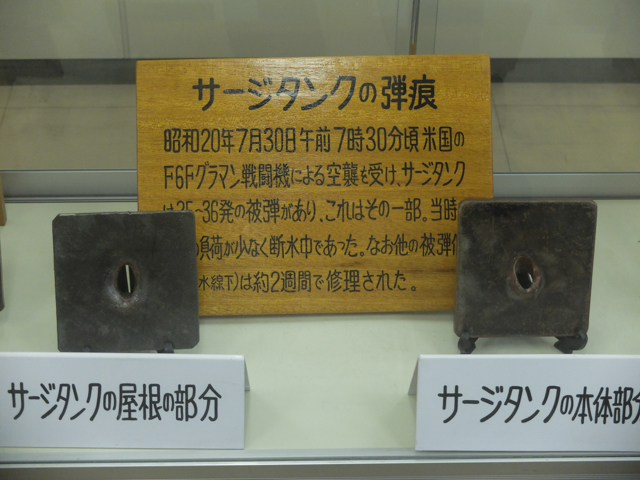

このサージタンク、特異な建造物なので、ランドマークの役割をします。土地っ子の自慢のネタ。しかし、うれしくないのは第二次世界大戦時。空襲の目標ともなります。

昭和60年代の調整池からの水回りの改築(ダムと違ってパイプなどは鋼鉄製です)時には、水圧を十分受け止めることができる鋼管があるため、サージタンク廃止し、違うレイアウトでの改築の案があったそうです。その際、名物がなくなるのは寂しいという地元の人の声でした。このため、昔と同じレイアウトで修繕したそうです。今でも目立ち、関越自動車道で、高崎インターをすぎ、昭和インターの近くまで来ると右手に、緑の山間から奇妙な鋼鉄の塔が見えます。

昭和60年代の調整池からの水回りの改築(ダムと違ってパイプなどは鋼鉄製です)時には、水圧を十分受け止めることができる鋼管があるため、サージタンク廃止し、違うレイアウトでの改築の案があったそうです。その際、名物がなくなるのは寂しいという地元の人の声でした。このため、昔と同じレイアウトで修繕したそうです。今でも目立ち、関越自動車道で、高崎インターをすぎ、昭和インターの近くまで来ると右手に、緑の山間から奇妙な鋼鉄の塔が見えます。ちなみに、高さが75.2m以上あるこのタンクは、航空法に基づき航空障害灯も装備しています。

航空障害灯

今回、このサージタンクを登らせてくれると言うので、物見高い私は登りました。外階段、438段。東京タワーの大展望台(150m)の外階段が約600段ですから、かなりのものです。その日は霞がかかり、見晴らしは悪かったのですが、汗ばんだ体に、風が心地よく、普段見られない景色に良い気分でした。晴れると両毛三山に浅間山、遠くは富士山なども見え、絶景だそうです。

■水力発電所で、文化に触れる

■水力発電所で、文化に触れる

佐久水力発電所で驚いたことは、もう一つ。手に入れたにせよ建屋の中が昭和初期、そのまま残されているということです。これが実に優雅。史料室もあり、中にある社員宿舎用のステンドグラスを見た時は、「ああっ」と声を上げてしまいました。

社員宿舎に使われたステンドグラス

美しいステンドグラスは、モボ、モガの時代の雰囲気そのまま。浅草などの古建築にありそうな雰囲気。これは、この水力発電所を作った浅野総一郎氏の意向だったとか。昔の実業家は、地方事業を起こす時、必ずと言ってイイほど文化も持ち込んでいました。人を育て、地方貢献するためですね。

段差がある上に、優雅なデザインのドア。今では絶対に認められません。

労働環境にも配慮されている。(今よりイイかも!??)

浅野総一郎氏は、当時セメント王と言われ、ヨーロッパの文化の取り入れにも積極的だったそうです。群馬県の地名にない「佐久」が発電所名に使われたのは、これは完成の前年になくなった妻を偲んだものだといいます。今の実業家と違い、昔の実業家はロマンチストでもあったようです。

■ダムツアーのビジネス化を

東京電力では、「アクアエナジー100の特典ツアー」(今回はテストツアー)を企画しています。アクアエナジー100は、水力発電100%の電気料金プランです。自然環境を守るための金額込みなので、通常より20%高いのですが、その代わりの特典ツアーというわけです。

綾戸ダム、昼食、真壁ダム、サージタンク、佐久発電所と廻るこのツアー、日本の地形、水利、建造物としてのダム、人工的な自然保護、サージタンクを登る非日常体験、昭和の香りとビジネス、など様々な視点から物事を見ることができ、非常に面白かったです。電気代と、このユニークな特典が釣り合うかは、見解が分かれるところですが、環境維持は、人間の義務でもありますので、悪くないと思います。

また一歩進めて、アメリカのフーバーダムのように、ダムツアーでビジネスを組めないものかとも、思ったのも事実です。こうなると、東電の特典ツアーと言うわけではなくなります。しかし、群馬には、数多くのダムがあり、いろいろなパターンを楽しむことができるのも事実です。讃岐の「うどんタクシー」ではないですが、群馬に「ダムタクシー」があってもイイのではと思います。

サージタンクから3つに分かれ水力発電機につながる水圧鋼管。

水を一気に落とし、水車を廻す。

八岐大蛇っぽくて、個人的に推しのビュー。

■再評価するすべき水力発電

改めて、ダムと水力発電を目にしますと、日本固有のエネルギーとして、水力発電は再評価されるべきだと思いました。

水力発電機外観。

発電効率:90%を越す水力発電ですが、未だに高効率を求めて、水車の改良をしています。これは1%でも上がると、最終的にはすごい発電量になるということだからでもし1% 水量を増やせれば、それが全国の水力発電でも同様なら、膨大なエネルギーを生み出せるわけです。

私は、今あるダムは、徹底的に活用すべきだと思いました。まず火力、原子力に比べて管理が容易です。火力発電がよくある工場の三交代に似ている(3〜5人)とすると、水力発電は1人工行くか行かないか位、2011年以降、事故を想定して管理班と同じ人数の班を必ず用意する(トータル18〜20人)原子力発電とは比べるべくもありません。

その上、ダムは見せ方によっては、知的好奇心を満たす観光資源になるでしょうし、水利権の見直しを行い、稼働水量見直しにより、火力、原子力の比率を下げることができると思います。

新しいモノを作り活用するという選択ではなく、今あるモノをフル活用する。水資源が豊富な日本が、徹底的に「ダム活」することで、新しい未来へのビジョンが開くよう思います。

(20180630 WEDGE Infinity掲載レポートを、WEDGE の了解の元、改編掲載しています。)

RSS

RSS