モノをバラすのは子どもにとって大イベントです。これは昔も今も変わりません。好奇心は子どもを育てます。今回、ダイキン工業が、新宿のショールーム「Fuha(フーハ)」で行っている夏休み恒例の「エアコン分解体験会」を取材してみました。

エアコンをいう日常絶対に分解できない家電を分解して、子どもの眼は輝くのでしょうか?

■エアコンの原理実験

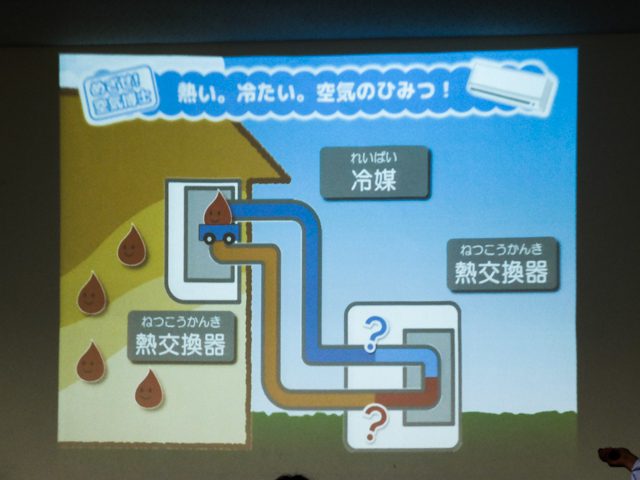

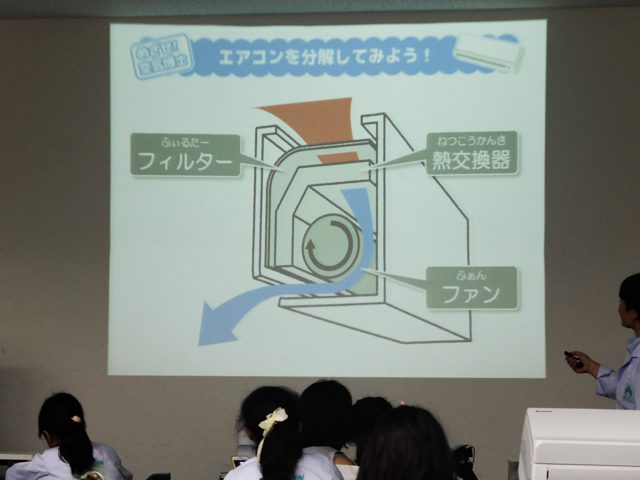

子どもがイメージしやすいよう図解が基本。

青い?、赤い?で何が行われているのでしょうか?

(解答はこのパラグラフの最後の写真で)

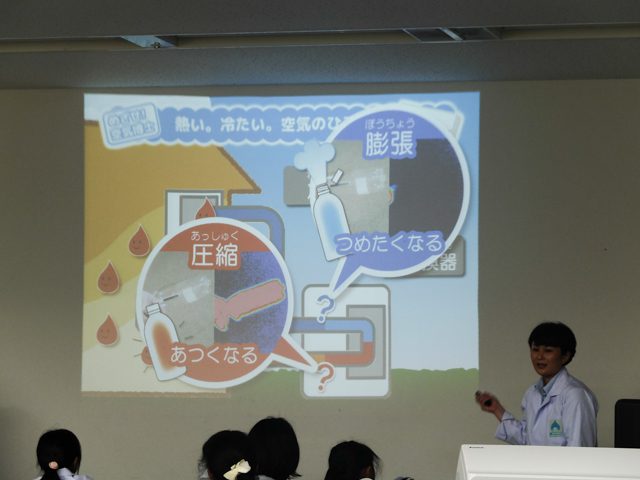

エアコンの根幹をなす「熱交換器」は熱力学の第一法則、第二法則の組み合わせですが、小学生にそんなこと言っても始まりません。とにかく、熱は温度の高いところから低いところへ移ることと、圧縮・膨張で、気体の温度は変化することを認識してもらうことをしなければなりません。

熱は温度の高いところから低いところへ移ることは、日常目にしていることですから、これは分かります。

問題は圧縮膨張。あまり眼にすることのない技術です。

また圧縮膨張により、回転エネルギーを取り出すエンジンは有名ですが、エアコンの場合、圧縮・膨張のエネルギーを熱に変換するワケですから、子どもには分かりにくいです。

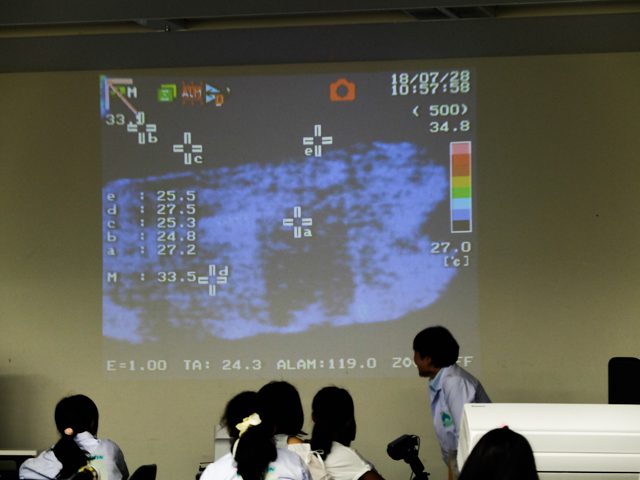

圧縮前。室温なので、「青」。

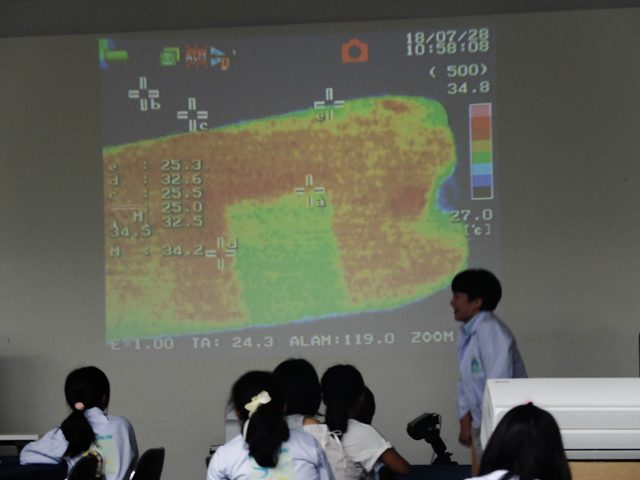

ここでのダイキンの工夫は、サーモグラフィー。温度を色で見せてやることにより、ダイレクトで感じられる様にしています。分かりやすい=ビジュアル化が叫ばれる昨今、サーモグラフィーはテレビの常套手段。温度計よりピンときます。

空気ポンプで空気を入れ込む。つまり圧縮させる。

温度は高くなる。

実際に、やってみると、子どもが声をあげます。「えーっ」など、初めて見たモノに対する感嘆です。原理説明としても上手いですが、子どもの興味を引きつけることは、子どもに説明する上で最も重要なこと。ダイキンの巧さが光ります。

■エアコンをばらす

前座の説明は10分程度。そして、本日のメインイベントの解体です。

解体を進めるのは、子ども。親は介添え役です。

エアコンに不可欠な3パーツ。フィルター、熱交換器、ファンを説明。

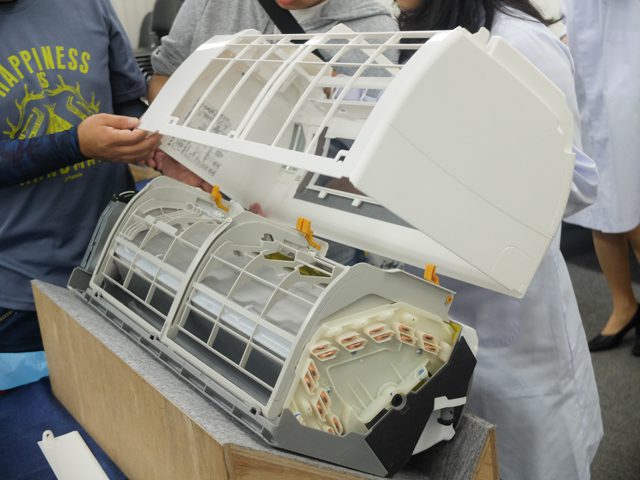

子どもはおそるおそるながらも作業開始始。

今回は、自動フィルター掃除機ありモデル。このため、ダストボックスがある。

大型フィルターを外す。

「ストリーマー」は、プラズマ放電の一種。この放電で発生する高速電子が、窒素、酸素と

合体することで、強力な酸化分解力をもった活性種に変化する。この活性種がカビやダニ、花粉

などのアレル物質やホルムアルデヒドなどの有害化学物質を除去する。

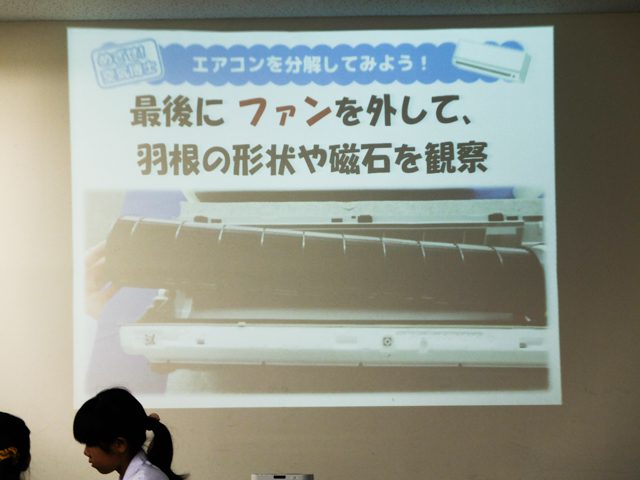

羽根を取るには、かなりの力が必要。

親は写真に夢中!??

このビスは特別品。青いのは目立たせるため。

(ダイキンのコーポレーションカラーでもある)

だんだん熱交換器が見えてくる。

パーツはすでに、机一杯。

熱交換器のフィンで、手を切らないように、ラップで覆われている。

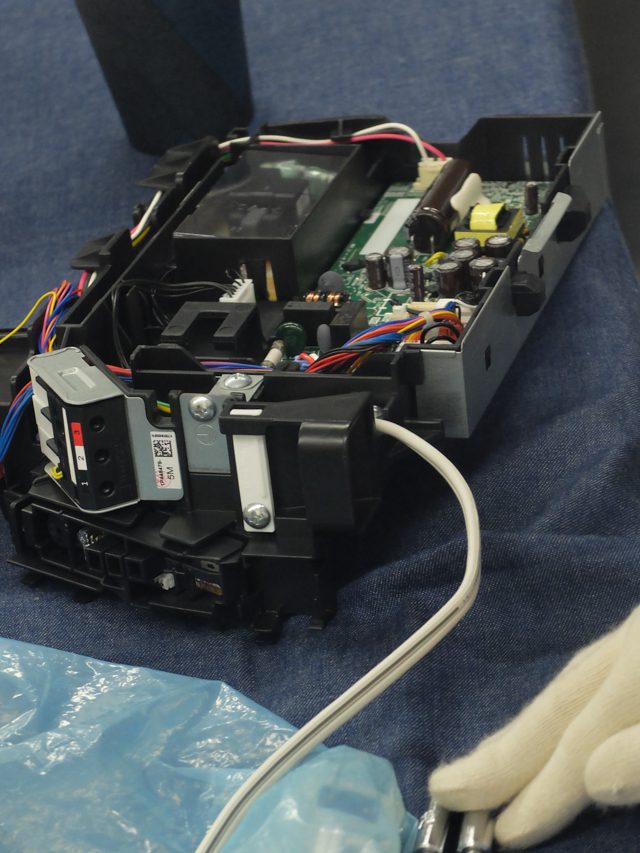

電装ボックス=エアコンの頭脳

センサーと電子回路

一番重い熱交換器を外す

円筒状のファン(黒)が露出。

ドレンホースを説明する。

■盛りだくさん

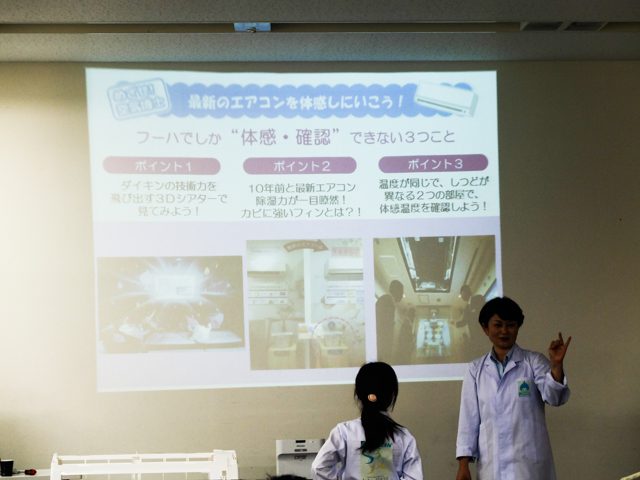

この後、フーハでしか体験できないことをと言うことで、ショールームでの3D映画、10年前のエアコンと現在のエアコンの比較、低湿だと同じ温度でも過ごしやすいを体験します。

この後、フーハでしか体験できないことをと言うことで、ショールームでの3D映画、10年前のエアコンと現在のエアコンの比較、低湿だと同じ温度でも過ごしやすいを体験します。正直、かなりの盛りだくさん。子どもたちの好奇心は、どんどん膨らみます。

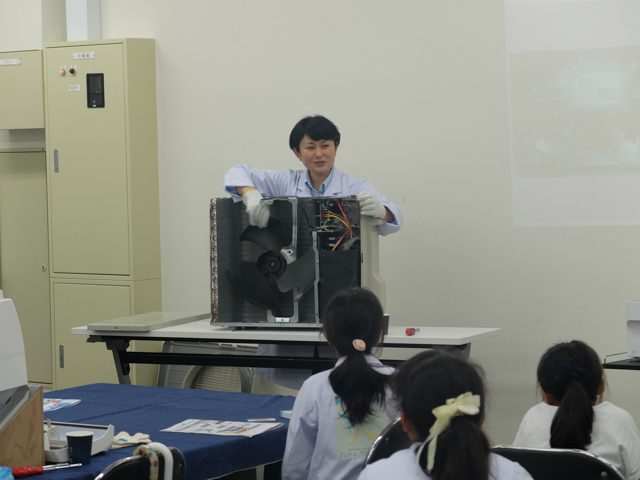

ラストは、室外機の説明。

室外機の説明はなかなかしてもらえませんので。子どもたちもじっくり聴いています。

濃厚な60分が終わった時の、子どもたちの顔はキラキラしていましたね。新しいモノに出会った時の、あの顔です。実際聞いて見ても『面白かった。」「分かりやすかった。」

興味を引かれた子どもが熱心に見ています。実体験は、人を育てます。子どもなら、尚更です。

やはり、夏休みはいろいろな体験をすべき時でしょうね。ダイキンのちょっと理系な体験はお勧め、面白いと思います。

ニュース「ダイキン、小学生イベント『めざせ!空気博士 エアコン分解』開催」

https://www.seikatsukaden.com/?p=23090

RSS

RSS